体言止めリズムが織りなす孤高の幻想譚。

体言止めリズムが織りなす孤高の幻想譚。

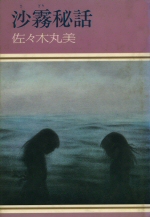

前々からずっと氣になっていたカルト作家、佐々木丸美の作品。本當は幻想ミステリとしても完成度が高いと噂にきく館シリーズを手に入れたかったものの、すべてが絶版ですからまあ仕方がありません。本作は作者の作品の中でもマイナーなものの、作者の作品の雰圍氣は味わえるかなと思って手にとってみた次第です。

で、感想なんですけど、確かにこれはカルトですよ。ハマる人は大いにハマってしまう何かを持っています。孤高の女流作家とはいえ、皆川センセのような蠱惑の毒ともまた異なる、幻想譚としての夢見るような雰圍氣はある意味孤高。特にその体言止めによって織りなされる文体が獨特で、地の文、語り手、登場人物の心理描写が渾然とした文章が、最後には全体意識の大伽藍を見せるさまは壓卷でしょう。

物語は二十五歳の私が病院を辭めて、「病弱なお孃さんの健康管理と話し相手」をする為にとある旧家を訪れます。時代は判然としないのですが、冒頭で「お国は戦を起こし民人は社会主義思想を啓蒙し」とあるので、もしかしたら戦中或いは戰後ということなのかもしれませんが、物語はこの私が訪れる旧家ととある田舍の漁村を中心に展開される為、時代考証を氣にかける必要はありません。逆に敢えて物語の背景となる時間が曖昧にされているが為に、普遍性を持った幻想譚としての強度を獲得しているともいえるのではないでしょうかねえ。

で、この語り手の私が旧家で相手をする病弱なお孃さんというのが、タイトルにもなっている十六歳の沙霧で、彼女は今でいう二重人格。非常に素直で育ちのいいお孃さんフウでいたかと思いきや、突然乱暴な口をきくこともある。この性格の転換のリズムは一ヶ月だったり一日だったりとはっきりしない。私はもともと病院で働いていた人間ですから、沙霧の症状を神秘現象とは解釈出來ない譯です。そんななか、とある旅人がこの旧家を訪れることによって物語が転がり始めます。

旧家の中ではもう一人の沙霧が現れたり、眠りから覚めると掌に血がついていたりと尋常ではない事態が次々と發生、彼女は実は雙子だったのでないかと訝るものの、沙霧の父親は絶對にそんなことはないという。かつて沙霧を連れて家を出て行ったという母親の謎を絡めながら、何者かが奸計を巡らせて沙霧を陥れようとしているのではないかと疑う旅人は催眠術を使って沙霧に暗示をかけて人間を炙り出そうとする。

で、まずは催眠術の実驗をするといってその被験者に私が選ばれるのだが、……とここまでが旧家を舞台にした物語の前半部分で、このあととある文藝誌に発表された、沙霧をモデルにしたと思われる詩を巡って物語はとある田舍の漁村へと移ります。ここでも沙霧と呼ばれる少女がいて、彼女は漁村の男と結ばれようとしている。しかし彼女を執拗につけ回しているストーカー男がいて、この男に襲われそうになった瞬間、もう一人の沙霧が現れる。

ここから物語は幻想譚へと傾いていきます。偶然この漁村を訪れた旅人が沙霧を見つけたことによって、前半の旧家を舞台にした物語と漁村での出来事が繋がり、二人の沙霧のテレパスとでもいうべき能力と、既に実体を伴って一人の男性を好きになってしまった分身と本身との収拾をつける為に、旅人が奔走する。果たして二つに分かれた沙霧はどうなるのか、……という話。

沙霧の謎は中盤で明かされてしまうので、前半で大きな謎となっていた二人の沙霧や、掌についてきた血の謎もここで回収されてしまいます。物語の重みとしては、中盤の漁村の話の方が際だっているのですが、怪異が回収されたあとも、その怪異の仕組みを探りつつ後半の話は進んでいくので、飽きさせません。

どちらの沙霧が本身なのかということも關係なく、後半に進むにつれて旧家の沙霧と漁村沙霧は等価に描かれていくので、性格の大いに異なる二人の沙霧のいずれに感情移入していて讀者は後半の展開を愉しめるというところもいい。ただ、体言止めの獨特の文体や、登場人物の心理描写と作者の語りが地の文で区別なく語られる文体は非常に個性的で、これが登場人物の内心と作者の語りを重奏させながら、漠としながらも何か大きな全体意識とでもいうべきかたちをあきらかにしていく後半は素晴らしい。

ただ、これ、繰り返しになりますが、非常に個性的な文体なので、このリズムを受け付けられない人はダメでしょうねえ。何というか、メルヘンチックとも違うし、志水辰夫のような詩心とも違うし。小説というよりもその文体の風格は寧ろ詩に近いと思います。しかし作者の作品の文体って全部が全部こんなかんじなんでしょうか。ちょっと興味ありますよ。

館シリーズを讀んでみないことには、作者のミステリ作家としての力量は未知數なんですけど、幻想小説作家としての筋はかなりのもので、カルト作家というのも納得ですよ。で、巻末に添えられている作者の作品リストのタイトルが凄い。「講談社刊 <佐々木丸美の世界>」ですからねえ。確かにこの世界は當に孤高で、この風格に近い作家というのも思い浮かびません。詩心溢れまくりの個性的文体から釀しだされる極上の幻想譚。しかし普通の本讀みにはまったくおすすめ出來ないし、いったいどういう人に紹介すればいいのかちょっと戸惑ってしまうのでありました。