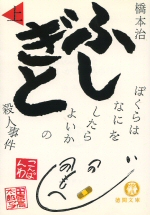

正統派の本格ミステリである「リラ荘殺人事件」を紹介したあとは、やはりキワモノでいかないといけませんよねえ、という譯で、今日は橋本治というどちらかというと純文學畑の作家が「虚無への供物」を意識して仕上げたトンデモ・ミステリを取り上げたいと思います。

正統派の本格ミステリである「リラ荘殺人事件」を紹介したあとは、やはりキワモノでいかないといけませんよねえ、という譯で、今日は橋本治というどちらかというと純文學畑の作家が「虚無への供物」を意識して仕上げたトンデモ・ミステリを取り上げたいと思います。

「虚無への供物」リスペクトといってもあの中井英夫の作風を期待してはいけません。この作品がリリースされたのは83年。そう、もう時代はあの軽薄短小眞っ盛りのことですから、何というか文体から物語の舞台から全てが頗る八十年代的なんですよ。

八十年代の空気を物語の骨子に据えた傑作といえば、まず乾くるみの「イニシエーション・ラブ 」、そして最近ここでも取り上げた小川勝己の「眩暈を愛して夢を見よ」が挙げられると思います。しかしこれらの作品の舞台はいずれも現代から見た八十年代であります。八十年代の空気を体現しているといっても、それはあくまで小説内の物語に於いてであって、小説の成り立ちそのものが八十年代的であるという譯ではありません。當然ですよねえ。

その點、本作は八十年代という「あの時代」に「あの時代」の空気をしっかりと写し込んだ作品なのですから、上に擧げた二作とはそもそもその濃度が違います。

では八十年代ってどんな時代だったのか。それは本作にざっと目を通していただければ明らかで、いわく軽薄短小、いわくモラトリアム、いわく自分勝手、そして學歴偏重東大至上主義……とどうにも今から見ると否定的な言葉ばかりが浮かんでしまうのですがまあそこはそれ。

物語のあらすじもこれまた荒唐無稽でして、女友達の妹の友達から探偵をしてくれと依頼された「僕」こと田原高太郎。その理由というのも、その友達のばあちゃん鬼頭千滿がテレビで横溝正史のミステリーを見ていてその登場人物が自分の家の住人に似ていることに恐怖して、知り合いに探偵はいないのか、と探した擧げ句「僕」にそのお鉢が回ってきたという寸法で、この探偵もまずもってはじめからやる氣がない譯ですよ。

で、話の展開も完全に普通のミステリの文法からは外れておりまして、冒頭から過去作への執拗な言及がある一方で、くだらない八十年代的な自分語りをだらだらダラダラと續けていくばかりでいっこうに話が進みません。

過去作のなかでも一番引用が多いのか正史であることは當然として、第四章からは「虚無への供物」の一節を引き合いに出して、これは普通のミステリとは違うんですよ、とほのめかしています。

勿論本作には正史の風格もカケラも感じられませんし、ましてや「虚無」のごとき幻想性も皆無です。しかし乍ら主人公であり語り手の「僕」の冗長な自分語りをバッサリと省いてその構成に目をやると、意外や意外、「虚無への供物」と相似している部分も多々あるのですよ。

「虚無」では久生が氷沼家の因縁を聞きつけて勝手に探偵を初めてしまうのに相違して、こちらは上にも述べた通り、探偵である僕は嫌々乍らに鬼頭家を訪れます。

鬼頭家といってもその家は正史の小説のごとき田舍の旧家という譯では決してなく、東京は新大塚にある極ありふれた「日本の住宅事情の貧しさを証明する、せせこましくけばけばしい、ブロック塀に圍まれた、建て売り住宅」のひとつです。

まず「虚無」の作風を意識した氣違いお茶會があり、皆が集まって推理を展開するくだりも似ています。もっとも本作ではアリスのみならず、「僧正殺人事件」を引き合いに出して、コック・ロビンの一節までもが引用される譯ですが、本作の八十年代テイストはここでも顯在で、「僧正殺人事件」と萩尾望都の「ポーの一族」や魔夜峰央の「パタリロ!」が同列に語られてしまう。

ここでも「虚無」との相似ということでいえば、「僕」は執拗にこの新大塚の周辺をはじめとした東京の地理にこだわります。前半、探偵一行が鬼頭家を訪れるシーンは勿論のこと、後半、いよいよ探偵が犯人に会いに行く場面でも、「虚無」のように東京の地理の描写が延々と續いたりします。

この建て賣り住宅フウの家で起こる殺人事件というのが多分に今日的でありまして、犯人と犯行方法が明かされたあとの、どうにも割り切れない事件の「眞相」もまた、「虚無への供物」的なんですよ。さらには「僕」とその女友達などが被害者に對して抱いた或る感情。これもまた「虚無」的、……もっと突き詰めていうと、アンチ・ミステリ的です。

犯行方法が明らかにされる、と書きましたが、実をいうと全ての謎が明確に解き明かされる譯ではありません。作者はその不透明な部分を放り出したまま、事件の被害者を突き放し、犯人の立ち位置に歩み寄ろうとします。このあたりも多分に、あの八十年代を起點にして現代まで續いているイヤーな雰囲気を見事に体現していると思うのですよ。

軽すぎる自分語りの文体と、それが釀し出すどうにも八十年代的な風格に辟易としながらも、本作をダメなミステリと切り捨てられない理由はここにあります。

作中で展開される殺人事件には、ミステリ的な謎もあり、それが探偵たちによって論理的に檢証されていきます。しかしここでも八十年代的おふざけの筆は止まらず、犯人は宇宙人だとかトンデモないことをいっていたりするのですけど、まあこのあたりは軽く流してしまってください。

何故犯人は夜中になって再び犯行現場に戻ってきたのか、そして現場に松の葉を散らしていったのか何故か、などなどミステリ的な謎もあって、一応最後の謎解きで説明らしい説明はつけられます。しかし犯人の犯行はこういったミステリ的な予定調和から大きくはみ出して頗る今日的なところがこれまた本作が普通ではないところ。

そういう譯でキワモノとはいえ、なかなかに無視できない作品ではあるのですが、いかんせんこの八十年代的な文体が災いして、今の時代にこれを讀めというのは拷問に近いのではないでしょうかねえ。

とはいっても、この八十年代的な輕さを省いてみれば、語り手の饒舌な自分語りというのは現代でいえば舞城的ともいえるし、意外と若い人にはいけるのかなあと思ったりもします。

今では絶版になっていて、復刻される可能性も限りなく零に近いのですが、舊本屋あたりで見かけたらとりあえず上卷だけでも手にとってみてください。最初の方だけ讀んでこの異樣に輕薄な文体に付き合うことが出來るのであれば、買っても損はないでしょう。

それと下卷についている解説は天野祐吉が書いておりまして、この文章がまた凄いんですよ。作者を語るにさいして使われる或る言葉が今讀んでみると妙な異彩を放っておりまして、

橋本治は二〇・八世紀の戯作者である。

洒落や地口をふんだんに取り込んだ饒舌な文体とか、自分を笑いながら世間を笑い返していく痛烈な批評精神とか、この人の書くものには江戸の戯作者のワザとココロが、二〇・八世紀のナウい衣裝を纏って棲みついている。……ナウい作家の代表選手みたいに見られている橋本治と、……

……その時点では最もナウい小説であつたように、時代の人情を表現するというのは、つねに最もナウい作業であり、……

……逆に言えば、春水や円朝のように、ナウでジャーナリスティツクな感性の持ち主でなければ、……

……いまいちばんナウい演劇になるのではないかなァと、とんでもないことを考えている。

いったい何回「ナウ」だの「ナウい」だのを連発すれば氣が濟むのか、流石に今讀むと、とても「ナウい」とはいえない文章で、こちらも赤面してしまいますよ。

まあ、若竹七海の「ぼくのミステリな日常」で言及されていたランバダしかり、その時代の陳腐な流行を作中に取り込むとあとでトンデモないことになる、という良い見本でありましょう。