二階堂黎人氏の本格推理小説觀を讀み解く、ということでここ最近氏の關連書物を漁りまくっている譯ですが、どうにも捗っていません。

二階堂黎人氏の本格推理小説觀を讀み解く、ということでここ最近氏の關連書物を漁りまくっている譯ですが、どうにも捗っていません。

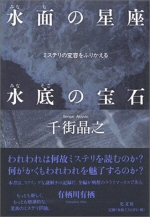

で、ここは氏の意見から少し離れ、自分の立ち位置を確認する意味も込めて、ミステリの評論としては屈指の傑作である本書を再讀してみようと思った次第です。

本作が際だって面白いのは、ミステリを眺めるその個性的な視點でありまして、第一章「<名探偵の墓場>の方へ」から第十一章「逸脱のメカニズム」まで、「理性と論理が白昼の陽光のように支配權を握っている(と思われている)ミステリというジャンルに内在する、夜闇のような<歪み>の要素を、思いつくままに掬い上げて指摘し、そこから逆にミステリの隱れた魅力を再確認し」たところ。

千街氏は「歪み」という言葉でミステリが持っている裏の要素を抽出してみせる譯ですが、「歪み」と添えつつも、実はそれこそがミステリという装置が宿命的に孕んでいる要素である、みたいなかんじで、心地よい転倒を見せながら論旨が展開されていくところが非常にスリリング。

それが最も際だっているのが、第一章の「<名探偵の墓場>の方へ」で、ここではミステリの中における探偵という装置の役割を檢証していくのですが、探偵とは事件を解決する為のものではなく、「結末へと到着しようとする物語の速度を、逆にどんどん遲くするための」ものであると、まったく逆の側面から探偵の役割を讀み解いていくのです。

何というか、「歪み」を抽出するための光のあてかたが普通とは異なっていて、そこが素晴らしい。さながら光を眞逆から照射させて、黒い影となった對象物に目を凝らすような、そんな手法でミステリの中におかれた樣々な装置(探偵や多重解決)の意味付けを解いていくところが拔群に面白い。

その一方、各編で取り上げられている作品の解説も巧みで、特に「葉桜の季節に君を想うということ」の卷末に設けられた「補遺」の意味については、なるほど、と膝を打ちました。何をくだくだしく書いているんだ、と初讀の時に感じたあの項目はこういうふうに讀むべきなのか、と。やはり一つの作品をじっくりと讀み解くことの必要性をひしひしと感じましたよ。

また第五章の「柔らかい琥珀」で述べられている、ルールを打ち立てようとする者と、そのルールの拔け穴を考える者との關係性の考察なども、本格ミステリに要求されるフェアプレイの意味意義を理解するのに役に立ちそう、……とはいっても、これが二階堂氏の本格推理小説にも適用可能か、ということはまた別問題ですけどねえ。

第八章で展開されている「密室殺人とは、單に本格ミステリの中の一部門ではない。密室殺人を扱ったミステリは、実はホラーや幻想小説ともシャム双生児のような関係にあるのだ」という指摘にもはっとさせられましたねえ。ここではポーの「モルグ街の殺人」まで遡って、密室殺人が生來的に持っている幻想性と恐怖を解き明かしていくのですが、このあたりの論考も本書の讀み所の一つでしょう。

そのほか多重解決や操りなど、ミステリマニアにとってはかなりツボな論考を行いつつ、最後の章で氏は「ひとは何故ミステリを読み続けるのか」という非常にピュアな問いかけを行います。この讀む側に向けられた問いを別の角度から眺めると「ミステリとはどうあるべきか」という問いにもなるのではないかと思うのですが如何。

この問いを一文で纏めてしまえばそれは「意外な結末によって目から鱗が落ちる体驗をしてみたい」ということになるのでは、と氏は纏めているのですが、だとすれば、この答えをミステリの定義へ大胆にも適用して、「ミステリとは意外な結末によって目から鱗が落ちるような体驗を讀者にもたらすもの」というふうに纏めてみることも可能ではないでしょうかねえ。そして實際、ミステリの定義云々ってコ難しいことを突き詰めなくとも、これくらいの柔らかい言い方で充分なんじゃないかなあ、と思ってしまうのでありました。

そこへ「本格」なんて、これまた定義が微妙に難しい單語を頭につけて、ミステリだの推理小説だのの意味付けを變えようとしたりするから譯の分からないことになってしまう譯で。

さらにそこへ持ってきて、自分の意にそぐわない批評が世間でまかり通るに至ると、今度は批評家に對して珍妙な議論をふっかけて、あれは本格じゃないだの、自分の本格とは違うだのとゴネてみたり。果たしてそんなことをしてミステリの未來が明るくなるのかというと決してそんなことはないのでは、……ってまあ、これくらいにしておきますが、とにかく硬直した頭でミステリを論じてもツマラないばかりだし、本作のように、ミステリ作品が本來持っている愉しみどころを巧みに掘り起こして、自分のような頭の悪い讀者にも明快にその愉しみかたを提示してくれる論考こそが、ミステリの将来に益する批評といえる譯で、どれが本格かとか、どこそこがフェアじゃないだの、そういう類のものはちょっと勘弁してもらいたいですよ。まあ、誰が、とはいいませんが、……ってバレバレですか。

そんな譯で、厳格な律法主義者には噴飯ものの本書ではありますが、自分のような異教徒にとっては當に聖典。ミステリを違う角度から眺めつつ、その実、深奧を極めた論考の數々は、自分たちのようなミステリを眞底愉しみたいミステリマニアにこそ。本格推理小説原理主義者はこのさい無視して、ミステリの恍惚を所望の貴方にこそ本書はある、ということで、今日はしめくくってみましょうか。

さて、これから「吸血の家」の再讀を始めますよ。